sábado, 27 de agosto de 2016

El estado del rock en 2016

Hemos ingresado a la segunda mitad de la segunda década del siglo actual y el rock se ha convertido en un género sexagenario. A sus poco más de 60 años de edad (depende del año que elijamos para determinar su génesis: ¿1952?, ¿1954? ¿1955?), lo que nació en los años cincuenta de la pasada centuria como una fusión del rhythm ‘ blues y el country n’ western se ha convertido en una música que se recicla a sí misma ad infinitum y en la que la invención de un sonido nuevo se ha vuelto algo prácticamente imposible.

¿Significa esto un anquilosamiento? ¿Implica que no vale la pena escuchar lo que se sigue creando y produciendo? Por supuesto que no.

Aunque de los más viejos pioneros del rocanrol sólo sobrevivan unos cuantos (Chuck Berry y Little Richard continúan con vida, aun cuando ya a sus ochenta y tantos años hayan dejado de tocar) y de la generación siguiente –la que floreció durante los años sesenta y principios de los setenta– sean pocos los que siguen en la brega, todavía es posible escuchar nuevos y buenos discos de ellos (pienso en gente como Leonard Cohen, Tom Waits, Keith Richards o Paul Simon), pero ya sin aquella chispa casi genial que los caracterizaba (bueno, en el caso de Cohen no estaría tan seguro: su álbum Popular Problems, de 2014, es una joya llena de poesía y excelente música).

Pero no hablemos del pasado más remoto del rock, saltémonos los decenios siguientes –los complacientes ochenta, los retumbantes noventa, los aceptables primeros diez años del nuevo milenio– y situémonos en el momento actual: la segunda década del siglo XXI.

¿Cuál es el estado del rock en este 2016? ¿Se trata de un muerto viviente, asesinado hace muchos años por la propia industria que lo absorbió y en buena medida lo neutralizó en aras de la lógica comercial, o los jóvenes que hoy lo siguen recreando en todo el mundo están siendo capaces de hacerlo de un modo fresco y con un mínimo de originalidad (si es que esta palabra todavía se le puede aplicar al género)?

Yo no sería tan pesimista, aunque parto de la premisa –e insisto en ella– de que ya no se puede inventar el hilo negro en el rock. Si bien no hay a la vista un flamante equivalente de los grandes exponentes de los años sesenta, setenta o noventa y si bien las nuevas plataformas de expresión y de difusión (desde las asombrosas herramientas digitales para grabar, hasta los grandes alcances de las redes sociales –o redes sociodigitales, como las llama con tino Raúl Trejo Delarbre– y de sitios virtuales como YouTube, iTunes y otros) promueven maneras distintas de abordar a la música, el espíritu primigenio que dio origen al rock permanece vivo, así sea muy escondido y en un porcentaje reducido de grupos y solistas.

Pero en gente como The Avett Brothers, Swans, Wilco, Weezer, TV on the Radio, Alabama Shakes, Palehound, Savages, Son Little, Andrew Bird y muchos otros persisten el alma, el placer, la inquietud, la creatividad para seguir haciendo música que no se ajusta a los patrones de eso que llaman el mainstream.

En una palabra: no todo está perdido. Al menos no todavía.

(Texto publicado este mes en mi columna "Comunicación interrumpida" del periódico cultural La digna metáfora que dirige Víctor Roura)

miércoles, 24 de agosto de 2016

Robert Johnson y el diablo

I went to the crossroad, fell down on my knees

Asked the Lord above: "Have mercy, now save poor Bob, if you please”.

Robert Johnson

“Crossroad Blues”

¿Vendería usted su alma al diablo a cambio de talento, fortuna, amor, salud, belleza, genio? ¿Por qué no? Después de todo, ya estamos viviendo en el infierno.

Posiblemente una reflexión muy parecida fue la que se hizo Robert Johnson cuando, siendo muy joven y muy torpe y muy desangelado y muy mediocre en lo que le gustaba –la música de blues–, decidió dirigirse a un solitario cruce de caminos, una encrucijada, con el fin de encontrarse con Satanás y negociar con él la venta de su alma de negro explotado, maltratado, despreciado... Cuando menos eso es lo que cuenta la leyenda de este hombre mítico, uno de los padres del blues rural y fuente de inspiración de personajes que van de Muddy Waters a Eric Clapton y de Keith Richards a Walter Hill.

Las historias sobre músicos de blues que se dirigían a ciertas encrucijadas en busca de Legba (uno de los nombres que recibe el diablo en los ritos vudúes), para intercambiar sus ánimas por una dote de capacidad como compositores e intérpretes, eran comunes en las primeras décadas del siglo pasado. Así, a nadie extrañó la idea de que Johnson, un desgarbado muchacho que anhelaba ser un gran bluesero, hubiese intentado realizar aquella demoniaca transacción. De hecho, era la única explicación que encontraron muchos de sus contemporáneos, quienes conocían sus notorias limitaciones como guitarrista y cantante y se encontraron de pronto con que el tipo se desvaneció materialmente durante algunos meses, para reaparecer convertido no sólo en un músico de primer orden sino en un genial escritor de canciones de blues que habrían de alcanzar la inmortalidad.

Nacido en la región del delta del Mississippi en 1911, Robert Dodds Johnson tuvo una infancia llena de pobreza y amargura, con el agravante de que siendo muy pequeño se quedó huérfano de padre y su padrastro lo maltrataba y lo obligaba a trabajar en los campos de algodón. Por eso huyó de casa y buscó ser lo que desde siempre soñó: un blues man. Sus primeros intentos fueron con la armónica, pero no era muy bueno en eso y se decidió por la guitarra, con la que era aún peor.

Pero he aquí que ocurrió el milagro y sea por la intervención de Lucifer o por alguna otra extraña razón seguramente mágica, por allá de 1930 el buen Robert se convirtió en un blusero de primer orden y comenzó a componer temas extraordinarios, llenos de nostalgia y tristeza, pero también de ironía y de un humor (por supuesto) negro.

Bluses como “Love in vain”, “Sweet Home Chicago”, “Terraplane Blues”, “Dust My Broom”, “Rambling on my Mind” y, claro, “Crossroad Blues” lograron trascender hasta llegar a oídos de algunos blancos buscadores de talento, quienes no tardaron en dar con Johnson y llevarlo a un estudio de la compañía ARC, en Texas, donde el hombre grabaría, en 1936 y 1937, 32 canciones (algunos aseguran que fueron sólo 29) que hoy son absolutamente legendarias.

Johnson era de naturaleza nómada. Su instinto viajero e itinerante hizo que tuviera una vida inestable, llena de aventuras amorosas, largas travesías, temporadas buenas y temporadas miserables. Con su guitarra y en compañía de algún músico que podía ser Willie Brown o Johnny Shines, recorrió buena parte del territorio estadounidense e incluso llegó hasta Canadá.

Esa vida aventurada y aventurera tendría un final trágico. Enamoradizo por naturaleza, se dice que se metió con una mujer casada y que el furioso marido lo asesinó envenenándolo. Era 1938, Robert tenía apenas 27 años, la misma edad a la cual murieron Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain.

Las composiciones de Robert Johnson quedarían olvidadas durante largo tiempo, hasta que en los años siguientes algunas fueron retomadas por gente como Eric Clapton y John Mayall (“Rambling on my Mind”), Cream (“Crossroad Blues”), los Rolling Stones (“Love in Vain”), Bob Dylan (“Milkcow's Calf Blues”) y los Blues Brothers (“Sweet Home Chicago”), entre varios otros. En 1984, el realizador Bertrand Tavernier filmó la excelente cinta Mississippi Blues y en 1986, el norteamericano Walter Hill dirigió la no menos buena Crossroads, cuya banda sonora corrió a cargo de Ry Cooder. Ambas homenajean merecida y respetuosamente a Johnson, el blusero que en una solitaria encrucijada rural hizo un pacto con el diablo para condenarse y, sin embargo, llevarnos con su música al paraíso.

(Texto que me publicó este mes el periódico El Vigía, de Ensenada, dentro de mi columna "Gato encerrado")

Stephen Stills: lo que vale la pena

Hay músicos que son recordados por una sola canción. Con Stephen Stills y su composición “For What It’s Worth (algo así como “por lo que importa” o “por lo que vale la pena”), todo un himno de la época sesentera más idealista y combativa, este podría ser el caso. Sin embargo, la obra de Stills va mucho más allá de ese tema grabado junto con su banda primigenia, Buffalo Springfield. Se trata de un músico a quien las nuevas generaciones prácticamente desconocen y cuyo trabajo merece ser rescatado y difundido.

Nacido en Dallas, Texas, en 1945, Stephen Stills ha estado presente en grandes momentos de la historia del rock. Lo estuvo en el legendario disco de blues Super Session (1968), junto con el mítico guitarrista Mike Bloomfield y el enorme tecladista Al Kooper (fundador más tarde de Blood, Sweat and Tears). Lo estuvo también en la conformación de uno de los tríos/cuartetos más importantes de todos los tiempos, Crosby, Stills & Nash y su variante aumentada Crosby Stills, Nash & Young, al lado de David Crosby, Graham Nash y Neil Young (con quien ya había estado en Buffalo Springfield). Lo estuvo, asimismo, con su memorable presentación con el cuarteto en el festival de Woodstock en 1969.

Su obra como solista es muy sólida, sobre todo en sus dos primeros discos: Stephen Stills (1970) y Stephen Stills 2 (1971), en los cuales contó con la colaboración de músicos como Jimi Hendrix y Eric Clapton, entre muchos otros. Del primer álbum es otra de sus grandes canciones-himno, “Love the One You’re With”. Más tarde conformaría a Manassas, una banda de enorme nivel artístico de la que hoy muy pocos se acuerdan y con la que grabó un disco fundamental: Manassas (1972), plato doble a la altura del Exile on Main Street de los Rolling Stones, editado ese mismo año.

De entre sus muchas composiciones, sobre todo con CSN&Y (como “Suite: Judy Blue Eyes”, “Helplessly Hoping”, “You Don’t Have to Cry”, “Carry On”), cabe señalar una pieza más o menos oscura y discreta que aparece en el Stephen Stills 2 y que lleva el título de “Sugar Babe”, escrita para su amor imposible de toda la vida, la cantante estadounidense Rita Coolidge, musa y amante de varios otros músicos, como el ya mencionado Graham Nash, Leon Russell (quien le escribiera “Delta Lady”) y Kris Kristofferson, con el cual finalmente contrajo nupcias.

Buena parte de la obra temprana de Stills giró alrededor de esa huidiza ninfa que lo ignoraba mientras él se obsesionaba con ella. Canciones como “To a Flame” o “Song of Love” están imbuidas por ese fatal enamoramiento, mismo que a final de cuentas lo hizo escribir excelentes melodías. La típica historia del artista atormentado que tiene que sufrir para crear.

Con una oncena de álbumes como solista y decenas al lado de las agrupaciones a las cuales ha pertenecido, Stephen Stills tiene en su haber una anécdota un tanto oscura: en 1965, acudió al casting para formar parte del grupo The Monkees. Quiso la suerte que no lo aceptaran y en seguida fundó a Buffalo Springfield y escribió “For What It’s Worth”. Eso sí que valió la pena.

(Publicado hoy en mi columna "Memorias de un melómano sarnoso" de "Acordes y desacordes", el sitio de música de la revista Nexos)

domingo, 21 de agosto de 2016

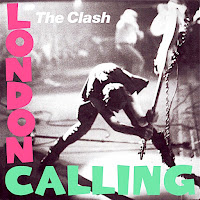

London Calling

La obra maestra de The Clash y quizá del punk entero. London Calling (1979) es un álbum doble (algo inusual entre los grupos punks) y a pesar de su extensión y de sus diecinueve temas, se trata de una grabación que jamás decae en intensidad y calidad musical.

Luego de un disco relativamente flojo como Give ’Em Enough Rope (1978), resultaba en extremo difícil pronosticar que el grupo pudiera hacer no sólo un trabajo fuera de serie sino siquiera algo cuando menos bueno. Por fortuna, lo que Strummer y compañía lograron fue un gran plato, exquisito, amplio, lleno de frescura e inventiva. Esta vez los aciertos comenzaron desde la elección del productor. En efecto, a diferencia del metalero Sandy Pearlman, Guy Stevens (Mott the Hoople) era un tipo mucho más abierto y creativo y supo cómo llevar el sonido de The Clash a un punto de absoluta originalidad y lograr, como dijo alguien, que la estética del punk se incorporara de manera definitiva al rock. Hay en London Calling una enorme variedad de referencias a los más diversos géneros musicales, desde –por supuesto– el punk puro y el reggae, hasta el ska, el rock duro, el rockabilly, el blues, el jazz a la Nueva Orleans, el swing, el rhythm & blues e incluso el pop, todo unido por un muy saludable eclecticismo. En cuanto a las letras, la mayoría mantiene la posición crítica que lo mismo cuestiona a los políticos que al sistema económico generador de violencia, miseria, desempleo, racismo y toda clase de discriminaciones. Hay rabia, sí, pero también ironía y humor. Es como si de pronto, a fines de los años setenta, The Clash resumiera musical y letrísticamente toda la rebeldía contenida en el rock and roll desde sus orígenes cincuenteros. Veinticinco años de rocanrolear resumidos de manera genial en un solo álbum.

Vistos de manera individual, los diecinueve cortes son magníficos. Desde el inicial “London Calling” –con su inquietante y angustiosa atmósfera, su cortada guitarra en staccato, su ritmo hipnótico– hasta el concluyente y esplendoroso “Train in Vain” –con sus preciosas armonías cuasi poperas (existe un cover maravilloso de Annie Lennox, por cierto)–, pasando por el desafiante rocanrolerismo surfero de “Brand New Cadillac”, el blues acompasado de “Jimmy Jazz”, el encanto contradictorio de “Hateful”, la divertida celebración reggae de “Rudie Can’t Fail”, el sardónico jugueteo (partes “en español” incluidas) de “Spanish Bombs”, el ebrio festejo a la memoria de Montgomery Clift de “The Right Profile”, la fina delicia melódica de “Lost in the Supermarket”, el pop setentero a la british de “Clampdown”, el misterio sensual y rastafariano de “The Guns of Brixton” (con un sonido que muchos años más tarde tomaría “prestado” Gorillaz), la gracia al mismo skasera y nuevaorleandesa de “Wrong ’Em Boyo”, el entusiasta himno rocanrolero de “Death or Glory”, el burlón infantilismo de “Koka Kola”, los ecos a la Motown (pared de sonido incluida) y a la Beach Boys (en Pet Sounds) aunque también tijuaneros (pero por Herp Albert y sus Tijuana Brass) de “The Card Cheat”, la ternura stoniana de “Lover's Rock”, la alegría desmadrosa de “Four Horsemen”, los rastros kinkófilos de “I'm Not Down” y el retorno al reggae jamaiquino de “Revolution Rock”.

Un gran álbum y, como la cereza del pastel, una gran portada, con Paul Simonon en el trance de destruir su bajo contra el piso. Cuenta la leyenda, por cierto, que en la edición original, “Train in Vain” no venía anotada en la lista de canciones, debido a que los integrantes de The Clash la consideraban demasiado comercial y por lo mismo, indigna de figurar en el forro: con el tiempo se convertiría, literalmente, en la joya escondida de London Calling.

(Reseña que escribí para el Especial de La Mosca en la Pared No. 20, dedicado a The Clash y publicado en mayo de 2005)

jueves, 11 de agosto de 2016

Un revólver de medio siglo

El tiempo pasa con sorprendente rapidez y este mes de agosto se celebran los primeros 50 años de la aparición de uno de los discos más importantes de los Beatles: el genial Revolver.

Pues así como los roqueros siguen cumpliendo años, también lo hacen los grandes álbumes clásicos que aquellos produjeron y uno de los ejemplos más preclaros es el de Revolver, el grandioso disco de los Beatles que vio la primera luz el 5 de agosto de 1966 y que acaba de cumplir medio siglo de feliz e inspiradora existencia.

Ese año, el cuarteto originario de Liverpool, Inglaterra, se encontraba en la cúspide de su popularidad, aunque todavía llegaría más alto. Un año antes había grabado el estupendo Rubber Soul y un año después haría lo propio con el que muchos consideran su mejor trabajo: el revolucionario Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Pero Revolver no fue menos trascendente y significo un gran cambio en la carrera de los Beatles, así como su ingreso pleno en la era de la psicodelia. No por nada, en ese mismo 1966 se grabaron discos grandiosos y hoy clásicos como Blonde on Blonde de Bob Dylan, Freak Out de Frank Zappa, The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, Aftermath de los Rolling Stones, Pet Sounds de los Beach Boys, Face to Face de los Kinks, A Quick One de The Who, Sunshine Superman de Donovan, Fresh Cream de Cream, Takes Off de Jefferson Airplane, If You Can Believe Your Eyes and Ears de The Mamas & the Papas, Over Under Sideways Down de los Yardbirds y el Sounds of Silence y el Parsley, Sage, Rosemary and Thyme de Simon y Garfunkel, además del homónimo álbum debut de Buffalo Springfield. Un año más que productivo y generoso en buena música.

Si bien Rubber Soul (1965) había apuntado un cambio en el desarrollo de los Beatles como compositores e intérpretes, fue con Revolver que dieron el paso definitivo hacia su transformación en un grupo eminentemente de estudio. Todavía no abandonaban las giras y los conciertos masivos, pero estaban a punto de hacerlo y este disco les dijo que tenían que pasar a un nuevo estadio cualitativo.

En pleno descubrimiento idealizado de las drogas psicodélicas, especialmente el LSD, el grupo se metió de lleno en la experimentación musical y letrística, sobre todo en canciones como la viajada “I’m Only Sleeping” y la extraordinaria “Tomorrow Never Knows” (ambas de John Lennon), pero también incursionó en la composición de temas que casi podríamos llamar académicos por su perfección melódica, armónica e instrumental. Desde el extraordinario arreglo de cuerdas de la maravillosamente pesimista y dramática “Eleanor Rigby” y la dulce sencillez melancólica de la bachiana “For No One”, hasta el delicado compás amoroso de “Here, There and Everywhere” y el entusiasta y restallante optimismo de “Good Day Sunshine” (las cuatro de Paul McCartney).

George Martin jugó un papel esencial como productor y arreglista en Revolver y mostró como siempre su apertura y disposición para materializar todas las ideas que surgían de las cabezas de los de Liverpool. Gracias a ello, el álbum muestra una notable variedad de estilos no sólo en la escritura de las canciones sino en la forma como fueron vestidas instrumentalmente. Así, el escucha pasa de un corte con cítaras y percusiones hindúes (“Love You To”) a uno en el cual los metales brillan en toda su potencia soulera (“Got to Get You into My Life”) o va de una tonada festiva y casi infantil (“Yellow Submarine”) a una ácida, ambigua y filosa referencia a los distribuidores de drogas (“Dr. Robert”). Pero hay otras piezas que resaltan por su singularidad. Ahí está la inicial “Taxman”, escrita por George Harrison, con su agria protesta contra los recaudadores de impuestos, o la preciosamente extraña y hermética “And Your Bird Can Sing” de la cual Lennon juraba no recordar cómo la compuso. Y qué decir de la psicodélica “She Said She Said” y la hipnóticamente harrisoniana “I Want to Tell You”, dos melodías sin mácula.

La perfección de Revolver resulta impresionante y no sorprende que para muchos críticos sea el mejor trabajo en la historia de los Beatles. Tal vez no estén del todo equivocados.

A manera de postdata: dos meses antes, en ese mismo año de 1966, en los Estados Unidos apareció el álbum Yesterday and Today (aquel con la portada de la carnicería de muñecas que tanto escándalo causó y que tuvo que ser rápidamente reemplazada). El disco contenía seis canciones tomadas de las versiones inglesas de Help! (“Act Naturally” y “Yesterday”) y Rubber Soul (“Drive My Car”, “Nowhere Man”, “If I Needed Someone”, “What Goes On”), así como los sencillos “Day Tripper” y “We Can Work It Out”. En forma de adelanto, se incluyeron tres temas del Revolver: “I’m Only Sleeping”, “Dr. Robert” y “And Your Bird Can Sing”.

(Publicado hoy en la sección "El ángel exterminador" de Milenio Diario)

¿Es rebelde el rock?

Uno de los grandes mitos generados por el rock es la idea de que en sus orígenes se trataba de una música rebelde y contestataria que iba contra lo establecido y peleaba contra “el sistema”. Sin embargo, si revisamos la historia del género, veremos que en realidad las cosas sucedieron de manera un tanto diferente.

Si convenimos en que el rock n’ roll nació a mediados de los años cincuenta de la pasada centuria, como una fusión entre el rhythm n’ blues negro y el country & western blanco, entonces sus primeros intérpretes no fueron precisamente unos combatientes sociales, mucho menos políticos. Chuck Berry, con todo y sus letras críticas y poéticas, no tenía en la mira transformar al capitalismo sino servirse de él lo más posible. Cierto que él, como Little Richard o Jerry Lee Lewis, llegaron a romper algunas normas del convencionalismo reinante (Ricardito con su obvia homosexualidad; Jerry Lee al casarse con su prima de 13 años), pero hasta ahí. El mismo Elvis sólo revolucionó la manera de moverse en el escenario, con sus gestos provocativos y sexosos, pero en el fondo era tan conservador como cualquier miembro del Partido Republicano.

Se dirá que en los sesenta las cosas cambiaron y sí. De hecho, pienso que la revolución más importante del siglo XX fue la de las mentalidades y los hábitos culturales que se dio entre 1965 y 1971, en la que el rock jugó un papel muy importante. Pero las causas reales de esa revolución cultural son mucho más profundas que un mero género musical. Cierto, ahí estuvieron Bob Dylan y los Beatles, los Rolling Stones y The Who, Frank Zappa y David Bowie. Todos ellos revolucionaron la música y diversos aspectos de la cultura. Mas a su lado había muchísimas figuras que se ajustaban a lo establecido y preferían conservarse en ello. El rock en general no mantenía una actitud rebelde más allá de las apariencias. Los mismos músicos mencionados, salvo Zappa, terminaron integrados al odiado “sistema”, algo que sucedería también, años después, con el anárquico punk, en un principio desafiante de todo y finalmente mediatizado por la industria. ¿Pero en México qué sucedió?

Rebeldes mexicanos con causa

A principios de los años sesenta, se utilizaba mucho la expresión “rebeldes sin causa”, para definir a jóvenes vagos y pandilleros, enchamarrados, enmezclillados, envaselinados, con cadenas y botas de charol que gustaban del rocanrol. Esto era por supuesto un estereotipo que el cine mexicano explotó hasta la náusea con películas moralistas y maniqueas, en las que los “rebeldes” eran siempre malos pero redimibles.

¿Era entonces el rock nacional primigenio una manifestación de rebeldía contra el sistema? Nada más lejos que eso. En México, el rock n’ roll nació en la segunda mitad de los años cincuenta, primero como una mera imitación de músicos adultos (como la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz y similares) de lo que se hacía en los Estados Unidos y luego, cuando lo rescataron los jóvenes, fue más que nada interpretado por chavos de la clase media alta, con el poder adquisitivo suficiente como para comprar los caros instrumentos musicales que se necesitaban. Además, en su mayoría se dedicaron a adaptar los éxitos de gente como los ya mencionados Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Ricardito y Elvis Presley, con letras en español, y las composiciones propias fueron tan notables como escasas. El grito más rebelde y provocador de esos años fue del cantante de los Locos del Ritmo, Toño de la Villa, y decía: “yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado, yo lo único que quiero es bailar rocanrol y que me dejen vacilar sin ton ni son”. Nada, pues, como para poner a temblar al sistema.

Tal sería el destino del rock que se haría en nuestro país a lo largo de las décadas siguientes. A fines de los sesenta y durante los setenta, por ejemplo, los rocanroleros y la izquierda estuvieron más que divorciados, ya que ésta tendía más hacia la llamada música latinoamericana y consideraba al rock como una manipulación perversa del “imperialismo yanqui” para enajenar a la juventud mexicana, etcétera.

Las cosas cambiarían diez años más tarde, mas sólo en apariencia.

Rebeldes de telenovela

Se me podrá argüir que a fines de los sesenta y principios de los setenta el rock que se hace en México adoptó una posición contracultural, como se vio en el festival de Avándaro en 1971, y aun concediendo que algunos grupos cantaban contra la represión y la guerra, en realidad sus posturas no eran sólidas y pecaban de una ingenuidad jipiteca que hoy más bien provoca ternura.

Tampoco el surgimiento del rock marginal y los tristemente famosos hoyos fonkis (Parménides García Saldaña dixit) eran precisamente manifestaciones de “la rebeldía originaria del rock”, rebeldía que como ya vimos es más un mito que una realidad.

Llegamos entonces al México de los años ochenta, cuando surgen fenómenos como el rock rupestre (que en muchos casos era rock pedestre) y el rock militante, los cuales pervivirían también en el siguiente decenio. En el primer caso, cuando menos existía una conmovedora sinceridad y un intento por escribir letras poéticas y “con mensaje”, pero nada más; en el segundo, los grupos que lanzaban consignas políticas en años como 1988 o 1994, eran los mismos que se acogieron alegremente a la oportunidad de aparecer en la tele, en programas tan revolucionarios como Siempre en domingo, las emisiones nocturnas de Verónica Castro o el show de Paco Stanley (y sí, hablo de Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, etcétera).

De lo que sobrevino a partir de eso y hasta el presente, mejor ni hablemos. Si el rock nacional, en su totalidad, jamás fue en verdad rebelde o contestatario, hoy sería un mal chiste pretender que lo sea. Nunca como ahora grupos y solistas se encuentran en una zona de confort de la que no se quieren mover, mientras puedan tocar en el Vive Latino y demás festivales patrocinados por empresas representantes –¡San Carlos Marx nos ampare!– del horrendo capitalismo.

Nuestros roqueros son rebeldes, sí, pero de telenovela.

(Ensayo publicado hoy en "Acordes y desacordes", el sitio de música que coordino para la revista Nexos)

lunes, 1 de agosto de 2016

Fiona Apple y la marea alta

Perteneció a la generación de cantatutoras que surgió a mediados de los años noventa del siglo pasado, en plena explosión del movimiento grunge. Una generación de grandes creadoras e intérpretes como Tori Amos, Ani Difranco, Alanis Morisette, Heather Nova, Tracy Chapman, Liz Phair, Aimee Mann, Jewel, Lisa Loeb, Cat Power, Paula Cole, Michelle Shocked, Natalie Merchant, Beth Orton, Sheryl Crow y aquella jovencita delgadísima y sensual, de mirada provocativa y voz más provocativa aún, quien con su disco debut detonó al rock de la época, a pesar de que al mismo tiempo varias de sus colegas produjeron álbumes tan buenos como el Dilate de Ani Difranco, el Boys for Pele de Tori Amos, el This Fire de Paula Cole, el Myra Lee de Cat Power, el Trailer Park de Beth Orton y el disco homónimo de Sheryl Crow. Todos de 1996.

Fiona Apple (Nueva York, 1978) grabó Tidal (Columbia Records) también en 1996, a los 18 años de edad, y no faltaron los críticos que la calificaron de inmadura y pretenciosa. Incluso hubo quienes pronosticaron una carrera efímera para la novel cantante, pianista y compositora.

A 20 años de haber visto la luz y con la perspectiva que da el tiempo, pienso que es hora de revalorar a éste, el álbum iniciático de una artista en todos los sentidos del término. Porque Tidal (“Marea”, en español) es una obra intensa y profunda, visceral y desafiante, un disco que muestra a una joven mujer vulnerable pero dura, tierna pero retadora, tan a la defensiva como a la ofensiva. “Soy una persona tan estúpida e increíblemente sensible que todo lo que me sucede lo experimento con demasiada intensidad”, decía Apple en aquellos días.

Al contrario de lo que afirmaban los críticos de hace dos décadas, lo que a mi modo de ver demuestra Fiona Apple en Tidal es una gran madurez como creadora y como persona. Las diez canciones que conforman el álbum poseen un poderío que con el tiempo se ha acrecentado y si bien hoy es una artista más hecha y sofisticada (como lo demuestran sus apenas tres álbumes posteriores a éste, los fabulosos When the Pawn Hits..., de 1999, Extraordinary Machine, de 2005, y The Idler Wheel, de 2012), lo que hace de Tidal un clásico es esa visceralidad, esa crudeza y ese austero minimalismo que lo recorren de principio a fin.

Desde “Sleep To Dream”, el estremecedor tema con el cual abre el disco, entendemos que no estamos ante una cantante más. Hay ahí una fuerza volcánica que hace que retiemble la tierra y nos obliga a no permanecer indiferentes ante esa música. La impresión se confirma, aunque en otro sentido, con el segundo corte. “Sullen Girl” es una canción tan bella como ominosa que, en medio de la hermosa melancolía de la música, narra con estremecedora poesía la terrible experiencia de Fiona cuando era adolescente y fue violada.

El álbum crece aún más con la extraordinaria “Shadowboxer”, uno de los momentos de mayor clímax en Tidal. Apple canta con una intensidad impresionante y su piano la acompaña con el beat exacto para expresar lo que ella quiere. Un gran tema, al igual que el sensacional “Criminal”, al cual algunos han definido como una de las canciones que mejor reflejan la angustia juvenil de los años noventa. Una absoluta maravilla que da paso al track con que virtualmente termina la primera parte del plato, “Slow Like Honey”, otro portento, una composición que coquetea cachondamente con un jazz blueseado. Sensualidad pura.

“The First Taste” es una canción que musicalmente se sale un poco del mood del disco, pero sólo en apariencia. Con un ritmo cercano al reggae, la melodía transcurre con una materialidad acuosa y un aire que hace recordar algunas interpretaciones de la nigeriana Sade. Por su lado, “Never Is a Promise” es otra de las joyas de Tidal, una pieza conmovedora de principio a fin que se habla de tú a tú con la belleza. La dialéctica que se produce entre la voz de la cantante, su piano, los coros y las cuerdas la convierten en una verdadera escalera al cielo.

Los tres cortes que cierran el disco mantienen el alto nivel del mismo. Desde la majestuosa atmósfera de “The Child Is Gone” al poético transcurrir minimal de “Pale September”, para culminar con la sorpresa de “Carrion” y su inesperado arreglo sin piano, en una melodía que Fiona Apple interpreta de un modo susurrante, acompañada por una guitarra, un bajo, cuerdas, xilófono y batería. Una manera tan extraña como suntuosa de terminar este espléndido trabajo.

(Publicado hoy en la sección "El ángel exterminador" de Milenio Diario)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)