martes, 26 de abril de 2016

Prince, eclecticismo y Vive Latino

Quizá tardemos un tiempo en aquilatar la pérdida que para la música representa la reciente muerte de Prince. No era un artista tan popular como David Bowie y su ostracismo y su extraño carácter hicieron que su obra fuese mucho menos conocida que la del británico. Sin embargo, lo que hizo el nacido en Minneapolis no desmerece en absoluto si lo comparamos con la obra del creador de Ziggy Stardust.

En el caso de Prince, eclecticismo es el nombre del juego. Un eclecticismo virtuoso que lo hizo experimentar de manera constante con los más diversos géneros, desde el rock puro y el blues, hasta el jazz y el soul más sofisticados; desde el folk tradicional hasta el avant-garde, pasando por el rhythm n’ blues, el funk, el pop y el hip-hop. El hombre logró fusionar todos esos estilos y proponer una música que llevaba su marca, música para nada sencilla, sobre todo la que produjo luego de su paso por la fama cuasi popera a principios de los años ochenta del siglo pasado.

Fusión y pasión, pero con conocimiento de causa. Sin promiscuidades oligofrénicas. Con ideas propias. Con sentido de individualidad e independencia (para no hablar de la independencia por la que luchó hasta liberarse de las disqueras trasnacionales y consolidar su propio sello).

Contrasta este sentido del eclecticismo y la fusión con la ensalada empalagosa, pesada e indigesta en que se ha convertido el festival Vive Latino, muestra anual del estado en que se encuentra el rock que se mal hace y de deshace en México. Ahí, el supuesto eclecticismo resulta barato y falso y la fusión que se propone es una horrenda mescolanza de cumbias, boleros, reggaetón, música grupera, mariachi y pop desganado y hueco. Promiscuidad absoluta, incapaz de incorporar géneros, pero que es aceptada por un público complaciente que aguarda cada año, con ansias incomprensibles, la celebración de este malhadado “evento”.

Prince sabía lo que eran las fusiones eclécticas y las elevó a la altura del arte. Lo que se escucha en el “Vive” es la burda representación de lo mal que se encuentra ese rockcito, ahora transformado en popcitito. Una murga.

(Publicado hoy martes en mi columna "Gajes del orificio" de la sección ¡hey! de Milenio Diario)

domingo, 24 de abril de 2016

The Who by Numbers

He aquí la primera obra confesional de Pete Townshend con los Who. Dos años después de Quadrophenia, el grupo presentó este trabajo mucho más austero, mucho menos ambicioso y, quizá por ello, uno de los más sinceros e interiormente desgarrados de su discografía.

The Who by Numbers (1975) es ante todo el ejercicio de introspección de un creador que acaba de pasar por una serie de vicisitudes existenciales y que necesita exponerlas a corazón abierto. De ahí que haya composiciones que hablan sobre la relación de Townshend con las mujeres (“Dreaming from the Waist”, “They Are All in Love”), con el alcoholismo (“However Much I Booze”) y con su propia vida (“Imagine a Man”, “How Many Friends”). No se crea sin embargo que el disco resulta sombrío y depresivo. La música se encarga de llevarnos a otras dimensiones, incluyendo las de la alegría y la dulzura. De ahí la presencia de temas como “Squeeze Box”, “Blue, Red and Grey”, “Slip Kid” y la única canción de John Entwistle: la sólida y burlonamente contradictoria “Success Story”. Un álbum estupendo, entrañable, mucho mejor de lo que algunos creen, con portada dibujada por el propio Entwistle.

(Reseña que escribí originalmente para el Especial de La Mosca en la Pared No, 11, dedicado a The Who y publicado en marzo de 2008)

miércoles, 20 de abril de 2016

New Morning

De algún modo ligado a John Wesley Harding y Nashville Skyline, New Morning (1970) se diferencia en un hecho fundamental: la recuperación del espíritu rocanrolero, enriquecido con elementos del jazz (“Sign on the Window”, “Winterlude”) y hasta de una especie de vocalización prehiphopera (“If Dogs Run Free”). Sin embargo, el tema más trascendente es la dulce y muy bella “If Not for You”, la cual algunos afirman fue compuesta por Dylan junto con su gran amigo George Harrison. Si esto es o no verdadero, lo cierto es que la canción fue incluida primeramente en el álbum triple All Things Must Pass del ex beatle.

Otros cortes notable de este Nueva mañana son el bucólico y sencillamente elegiaco “New Morning”, el finísimamente machista (en serio) “The Man in Me” y el conmovedor “Father of Night”. Un tema cuando menos curioso es “Went to See the Gypsy”, aparente homenaje (¿o antihomenaje?) a Elvis Presley.

martes, 19 de abril de 2016

Una joya llamada Parquet Courts

Hace un par de años, una amiga me recomendó a una agrupación que acababa de sacar un álbum llamado Sunbathing Animals y no le hice mucho caso. Luego de escuchar apenas un par de canciones de aquel grupo cuyo nombre ni siquiera memoricé, deduje que era una mala copia de Lou Reed. Prejuicioso y superficial que a veces es uno. Resulta que ahora los escucho, recomendados por uno de mis sitios de cabecera (AllMusic), y me impresionan desde el primer acorde. Llamo a mi amiga y le digo: “¡Tienes que escuchar esto que acabo de descubrir! ¡Es una banda llamada Parquet Courts!”. Casi me la mienta: “¡Pero si ya te la había recomendado, hasta me dijiste que sonaba como Velvet Underground!”. Ella estaba en lo cierto y merecí su inevitable regaño. Así que haré el intento de reivindicarme con esta reseña sobre Human Performance (2016), cuarto larga duración de Parquet Courts, editado por la disquera Rough Trade y publicado el 8 de abril pasado.

Por supuesto que esta vez no me recordó a Lou Reed o al Velvet Underground, aunque puedan existir algunos ecos de estos. El sonido seco, austero, golpeante, urbano, con voces unidimensionales, guitarras entre punkeras y grungeras (hay muchas huellas de lo que en los noventa se conocía como rock alternativo y uno no puede más que pensar en Pavement, Beck, The Go-Betweens y Sonic Youth).

No es un estilo común el de Parquet Courts. Existe algo de extravagante minimalismo que seduce e hipnotiza, lo mismo en composiciones intensas y tranquilas como “Steady on My Mind” que en otras más rítmicas y agresivas como “One Man No City”, ésta con un dejo irresistible de los Talking Heads.

Otros cortes destacables (aunque en realidad los catorce tracks del disco son muy buenos y no hay uno solo de desperdicio) son “Outside”, “Berlin Got Blurry”, “Pathos Prairie” (punk puro), “Two Dead Cops” y la homónima “Human Performance”.

Parquet Courts está conformado por Andrew Savage (guitarra, voz principal y líder del cuarteto), Austin Brown (segunda guitarra), Sean Yeaton (bajo) y Max Savage (batería).

Para mi gusto, uno de los grandes discos de este año.

(Publicado hoy en mi columna "Gajes del orificio" de la sección ¡hey! de Milenio Diario)

lunes, 18 de abril de 2016

El rock y la siniestra (pero inevitable) industrialización

No lo puedo negar: a pesar de mi imputado cinismo y mi irresponsable vocación por la sorna más impía, en algunos aspectos de la vida sigo siendo un romántico. No que no sea realista o deje de reconocer lo inevitable que resulta que la música en particular y el arte en general deban integrarse a la maquinaria industrial del capitalismo, para terminar convertidos en mercancía generadora de plusvalía. Imposible escapar a ello y peor aún en el caso del rock. Sin embargo, como hacedor de canciones que también soy y dado que mis composiciones han permanecido en el cuasi anonimato a lo largo de más de cuarenta años, debido a mi incapacidad para hacerlas entrar en esa maquinaria industrial que mencionaba, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la relación entre la música y la industria.

Cuando el blues y el country se fusionaron en eso que conocemos como rock n’ roll, el nuevo género no tardó mucho en ser absorbido por las casas disqueras. Primero por algunas de pequeñas dimensiones, tipo Sun Records, y un poco más tarde por las grandes compañías discográficas trasnacionales como RCA, Decca o Capitol. En una palabra, el rock era aún un niño balbuceante cuando fue tragado por la industria, para jamás volver a salir de su implacable sistema digestivo.

No se crea que lo que sigue es un alegato marxistoide en contra de dicha industrialización. De hecho, gracias a ella el rock comenzó a difundirse a lo largo y ancho del mundo occidental (primero) y del mundo todo (algunas décadas después). Claro que hubo resistencias, sobre todo en la segunda mitad de los años sesenta, cuando muchos grupos y solistas adoptaron posiciones militantes y contraculturales que cuestionaban al capitalismo y todos sus males, aunque sin abandonar jamás las ventajas que les deba ese mismo capitalismo y que terminó, para bien y para mal, por dominarlos, domesticarlos y enriquecerlos.

Sin la industrialización de la música, por ejemplo, no existirían las superestrellas del rock. Sin esa siniestra pero necesaria unión que hubo, sobre todo en los últimos veinticinco o treinta años del siglo pasado, entre las gigantescas disqueras, los emporios de la comunicación (radiofónica, televisiva e impresa) y los grandes promotores y empresarios que organizaban magnos conciertos y festivales, muchos de los artistas cuya música hoy forma parte de nuestra educación sentimental, tal vez nunca habrían salido de sus pequeños barrios o ciudades. Los Beatles necesitaron a una disquera de primer orden no sólo para difundir su música, sino para gozar de todas las posibilidades para progresar artísticamente y luego convertirse en millonarios.

Gracias a la industria, grupos como Led Zeppelin tenían aviones particulares y sus integrantes podían adquirir castillos medievales en la campiña inglesa. Hasta los músicos del punk o del grunge gozaron de las mieles de la fama y el dinero que les proporcionó esa industria tal maldecida por ellos.

Así fue hasta el arribo de este siglo y el surgimiento de dos enemigos emanados del seno mismo de la industrialización: internet y la digitalización de la música.

No fue la piratería sino las ventajas que la red otorga a los músicos lo que puso en jaque a las grandes disqueras, las cuales no han podido salir de la grave crisis en que se encuentran desde hace casi diez años. La facilidad para hacer música digital en estudios casi caseros y para difundirla por redes como YouTube, Soundcloud o Facebook, entre otras, ha hecho que la industria haya perdido por primera vez el control que siempre tuvo sobre los músicos.

Claro que esto aún no es algo definitivo e inexorable, pero a menos que los dinosaurios industriales logren adaptarse al nuevo fenómeno (de hecho, algunas grandes discográficas han desaparecido del mapa), los músicos se volverán autónomos… y quizá yo pueda por fin dar a conocer mis canciones.

(Texto publicado este mes en mi columna "Bajo presupuesto" de la revista Marvin)

martes, 12 de abril de 2016

León Larregui contra Weezer

Las comparaciones pueden ser odiosas, pero también suelen resultar muy útiles. Es el caso que nos ocupa, el de dos discos de pop rock muy recientes: Voluma de León Larregui y White Album de Weezer, aparecidos ambos en estos días.

Empecemos por Weezer y su décimo trabajo en estudio (cuarto de la serie colores que incluye los discos azul, verde y rojo, de 1994, 2001 y 2008, respectivamente). Se trata de una obra de gran perfección roquera, pulida pero entrañable, fina pero con garra, seria pero con sentido del humor. El sonido de Weezer a plenitud, con un Rivers Cuomo, su líder, en estupenda forma como compositor, guitarrista y cantante. Diez temas llenos de ganchos, melodías contagiosas, energía y una sabia combinación entre el rock puro y un pop que rinde tributo a la música californiana de los sesenta, con ecos de los Young Rascals y los Beach Boys, en temas tan gratos como “California Kids”, “Thank God for the Girls”, “(Girl We Got a) Good Thing” y “Endless Bummer”.

Por lo que toca a Voluma, (un título, por cierto, muy à la Björk: remember Volta, Voltaic, Vulnicura et al)) sí, es cierto, se trata también de un disco de pop rock, del que había yo escuchado comentarios muy favorables, pero el contraste no podría ser más dramático. Pretensioso, solemne, pagado de sí mismo, Larregui se repite ad nauseam con ese su estilo de cantar ahuevado y su típica pronunciación del español como si cantara en inglés (entenderle está en chino). Musicalmente está correctamente ejecutado, pero sus aportes son mínimos y no sale de ese mismo rockcito intrascendente que hace con Zoé y que repite esquemas del pop rock argentino, con obvias influencias de los Babasónicos. Falto de energía y estamina, con pocas huellas de rock (por ahí se escucha de pronto una guitarra más o menos roquera que es neutralizada en seguida por un teclado ababasonicado), con melodías edulcoradas y armonías vocales repetitivas, Voluma tiene una producción que de tan limpia suena pasteurizada, nimia e inocua, incluso cuando intenta entrarle a lo beatlesco-psicodélico, como en “Tremantra”.

Dos maneras de hacer rock pop. Dos maneras de entenderlo e interpretarlo. Que cada quién elija la suya.

(Publicado hoy en mi columna "Gajes del orificio" de la sección ¡hey! de Milenio Diario)

sábado, 9 de abril de 2016

Meaty, Beaty, Big and Bouncy

Una gran recopilación de 1971 de los primeros sencillos de The Who, temas cuyos derechos acababa de recuperar el grupo luego de que el productor norteamericano Shel Talmy las retuviera y les sacara regalías durante cinco largos años. Meaty, Beaty, Big and Bouncy (el título está tomado de un anuncio de carnes) reúne en un solo disco canciones extraordinarias de la primera época del cuarteto, mismas que en su mayoría no habían aparecido en álbum alguno. Reunidas se encuentran aquí piezas clásicas y llenas de frescura como “I Can’t Explain” (la canción más kink de The Who), “Happy Jack”, “I Can See for Miles”, “Substitute”, “Pictures of Lily”, “Magic Bus”, “My Generation” y hasta un tema de Tommy: “Pinball Wizard”. Por alguna razón, los Who habían grabado por un lado sus álbumes y por el otro una serie de sencillos que no formaban parte de los discos de larga duración. De ahí el valor que tuvo en su momento esta compilación (para muchos, la mejor de todas las que existen). Otro rasgo distintivo es que con Meaty, Beaty, Big and Bouncy se daba término (quizá de un modo inconsciente) a toda una época de los Who, ya que otra más compleja y elaborada se iniciaría, ese mismo año, con el extraordinario Who’s Next.

(Reseña que publiqué en el Especial No. 18 de La Mosca en la Pared, en marzo de 2004)

jueves, 7 de abril de 2016

Barbieri, un Gato de arrabal

Pasaba de las ocho décadas de vida y seguía tocando su maltratado saxofón, del que sacaba notas desgarradas y entrañables. Pero ya no lo hacía tanto por amor al jazz como por necesidad. Cuando en noviembre pasado alguien le preguntó, al término de una de sus semanales presentaciones en el club Blue Note de Nueva York, por qué no se había retirado, a pesar de sus 83 años a cuestas, su respuesta fue tan simple y directa como dura y contundente: “Porque necesito el dinero”.

Atrás habían quedado los años de gloria de Leandro “Gato” Barbieri, aquel peculiar músico que con su clásico sombrero y su estilo singular fuese considerado en su mejor momento como el heredero directo de John Coltrane y Pharoah Sanders. Sus problemas económicos, al lado de su actual esposa Laura, con quien procreó a su único hijo, eran muchos y debía continuar sacando notas a su sax tenor a fin de pagar sus gastos cotidianos.

Nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, el 28 de noviembre de 1932, tenía doce años de edad cuando llegó a sus oídos la música de Charlie Parker y con ella su primer contacto con el jazz. La música le fascinó de tal modo que convenció a sus padres para que lo metieran a estudiar clarinete. En 1947, la familia Barbieri se mudó a Buenos Aires, donde el joven Leandro no sólo prosiguió con sus estudios musicales sino que se cambió al instrumento que daría significado a su existencia: el saxofón. Tenía apenas 21 años cuando, en 1953, ya era el instrumentista estrella en la orquesta del legendario Lalo Schifrin, otro músico precoz, nacido el mismo año que Barbieri.

Para finales de los cincuenta, el ya apodado “Gato” (el origen de su sobrenombre es un misterio) empezó a dirigir a sus propias agrupaciones y en 1962 dio el gran salto hacia Europa, donde no tardaría en conocer al enorme trompetista Don Cherry, con quien se unió musicalmente en París y lo introdujo en el jazz de vanguardia y el free jazz. Con él grabaría álbumes tan buenos como Gato Barbieri & Don Cherry (1965) y Complete Communion (1966), entre otros.

Hasta entonces, Gato Barbieri (quitemos las comillas a su mote, ya que se convirtió en el nombre con el que fue universalmente conocido) se había mantenido dentro de los cánones del jazz estadounidense. Sin embargo -y esta habría de ser una de sus grandes aportaciones al género-, a principios de los setenta empezó a interesarse en los sonidos de la música argentina en lo particular y sudamericana en lo general, para fusionarla con el género jazzístico, dando por resultado lo que en el futuro y desarrollado por él y otros músicos hispanoamericanos sería conocido como jazz “latino”. De ese época son sus discos El pampero (1971) y Fénix (1972), en los que empezó a experimentar con texturas y ritmos que tomó de la música brasileña y afrocubana, así como del tango argentino.

Su prestigio iba en crecimiento, pero llegó a su punto más alto cuando el director Bernardo Bertolucci le encargó escribir la banda sonora para su controvertida y hoy clásica película El último tango en París, de 1972 (“No quiero que la música sea demasiado hollywoodense o demasiado europea”, le pidió el realizador italiano). El éxito fue absoluto. La sensualidad musical que logró en esa obra lo catapultó hasta lo más alto del firmamento y convirtió a Gato Barbieri en uno de los músicos más reconocidos del planeta, aunque se ganó la enemistad de su paisano Astor Piazzola, quien lo acusó de traicionar su estilo (“Supongo que Astor se sintió herido en su orgullo, porque Bernardo me encargó el trabajo a mí y no a él”, comentaría con sorna el Gato). Un contrato millonario con A&M Records le permitió grabar más grandes discos a lo largo de la década, con títulos como Caliente! (1976), Ruby Ruby y Trópico (estos dos de 1978).

De tendencia izquierdista y tercermundista, Barbieri nunca ocultó su inclinación por la revolución cubana y por el cine militante del brasileño Glauber Rocha. También fue desde muy joven un gran amante de la mujer (si dejó Buenos Aires -donde era el rey- por París, fue debido a que se enamoró de una chica francesa de nombre Michelle con quien se casaría en Roma). “Gato Barbieri siempre dependió de sus mujeres”, apuntó uno de sus biógrafos.

Pero así como llegó la gloria, todo de pronto desapareció. Adicciones, enfermedades, depresión y una ceguera parcial, sumadas a la muerte de Michelle, lo hundieron en la falta de creatividad y pasión por la vida. Siguió tocando y grabando, pero ya no con la misma enjundia y cada vez con menor frecuencia. Lo más celebrado de esos malos años fue quizá su participación con Carlos Santana en el tema “Europa”.

A fines del año pasado, entrevistado por la reportera española Teodelina Vasabilvaso, declaró: “Me voy a morir en dos o tres años”. Por desgracia, la vida no le alcanzó para tanto y una neumonía se lo llevó el pasado 2 de abril, en un hospital de Nueva York.

En esa misma entrevista, la periodista le había preguntado cómo le gustaría ser recordado, a lo que Gato Barbieri respondió: “Ah, no, eso es lo que menos me importa”.

(Publicado el día de ayer en la sección "El ángel exterminador" de Milenio)

martes, 5 de abril de 2016

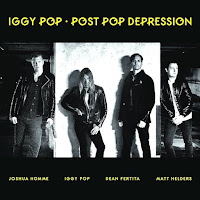

Iggy Pop y su homenaje involuntario a Bowie

Qué gran idea la de juntar los talentos de Iggy Pop y Josh Homme. Sobre todo para realizar lo que Pop ha anunciado como su último disco: Post Pop Depression (Loma Vista Recordings, 2016). Porque la combinación entre el gran icono histórico del rock punk primigenio y el talentoso hacedor de rock duro funciona de maravilla y más aún con el añadido de otros dos grandes músicos: el guitarrista Dean Fertita (QOTSA) y el baterista Matt Helders (Arctic Monkeys).

Escuchar Post Pop Depression lleva de inmediato a pensar en David Bowie, en su sonido inconfundible, así como también en los dos álbumes que le produjo a Iggy Pop en 1977: The Idiot y Lust for Life y dado que el nuevo plato apareció a dos meses de la muerte del creador de Scary Monsters y Aladdin Sane, podría pensarse que se trata de un homenaje del buen Iggy a su amigo y mentor. Sin embargo, no es así. Al menos no de manera voluntaria, ya que el disco se terminó de grabar en noviembre del año pasado, cuando aún no se sabía que Bowie estuviera en la fase terminal de su enfermedad.

La producción de Josh Homme en el nuevo álbum resulta excelente, llena de interesantes texturas y ambientes, y crea un sonido que es como una mezcla entre Queens of the Stone Age y los discos solistas de Pop, en especial los dos mencionados. Nueve son las canciones que lo conforman y todas mantienen una unidad de calidad y estilo, si bien hay algunas más destacables por su profundidad y su fuerza. Piezas como la abridora e intensa “Break Into Your Heart”, la preciosa y muy a la Bowie “Gardenia”, la irresistible y cuasi mística “Sunday” (quizá mi favorita, con esa guitarra sensacional de Homme y el sorpresivo final de coros femeninos y cuerdas), la seductora y sensual “Chocolate Drops” y la concluyente, monumental y con ecos de Lou Reed “Paraguay”.

No sé si Post Pop Depression sea el último trabajo discográfico de Iggy Pop (el hombre cumple 69 años este mes). Si lo es, estamos ante una excepcional obra final. Pero ojalá que se arrepienta y pronto regrese con algo tan bueno como esto.

(Publicado hoy en mi columna "Gajes del orificio" de la sección ¡hey! de Milenio Diario)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)